Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) positioniert sich als zukunftsweisendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energieinfrastruktur und entwickelt mit innovativen Projekten zentrale Lösungen für die sichere und klimafreundliche Speicherung von grünem Wasserstoff – einem Schlüsselfaktor der globalen Energiewende.

Wasserstoff (H₂) entwickelt sich zunehmend zu einem Schlüsselenergieträger der globalen Energiewende. Besonders der grüne Wasserstoff, der mittels Elektrolyse aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, gilt als Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klimawandel. Laut Internationaler Energieagentur (IEA) belief sich die Produktionsmenge von grünem und blauem Wasserstoff 2024 weltweit auf rund eine Million Tonnen. Prognosen zufolge soll das Angebot an elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff bis 2030 deutlich ansteigen. BMWK Newsletter Energiewende - Bedarf an klimafreundlichem Wasserstoff steigt deutlich

Deutschland strebt bis 2030 eine Elektrolysekapazität von 10 Gigawatt an. Die nationale Wasserstoffstrategie wird von umfangreichen Investitionen begleitet: Bund, Länder und Unternehmen stellen gemeinsam rund 7,9 Milliarden Euro bereit, um eine leistungsfähige Wasserstoffinfrastruktur zu errichten.

“Wasserstoff (H₂) gilt als zentraler Energieträger der Zukunft, besonders für die Energiewende in Deutschland.“ https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/

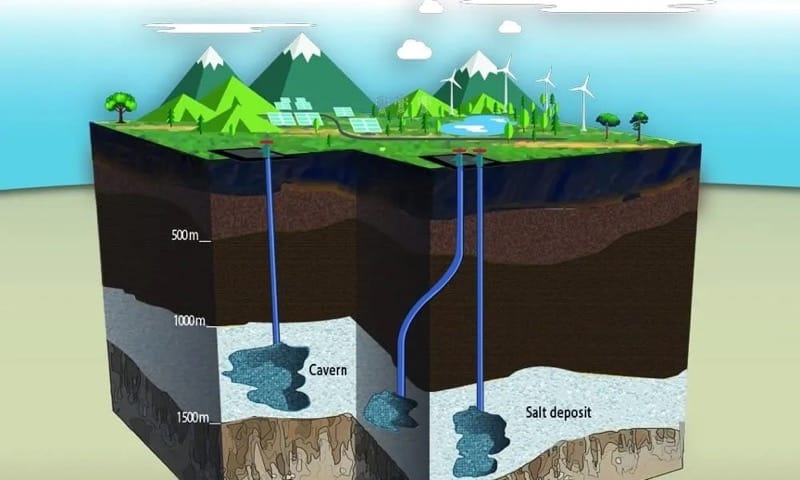

Allerdings war die Speicherung von Wasserstoff lange eine große Herausforderung. Die sogenannten “Salzkavernen” gelten derzeit als die am besten erforschte und genutzte Technologie für Wasserstoffspeicherung und bieten laut DLR und EWE optimale Bedingungen für eine langfristige und qualitativ hochwertige Speicherung.

Die Marktdynamik ist beeindruckend:

Im Jahr 2024 wurde der Markt für die Wasserstofferzeugung auf 186 Mrd. USD geschätzt. Laut Grand View Research könnte er bis 2030 etwa 317 Milliarden US-Dollar erreichen.

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/hydrogen-generation-market

Gleichzeitig investieren führende Wirtschaftsnationen in Wasserstoffimporte – darunter Deutschland, das erste Lieferabkommen mit Kanada geschlossen hat. Kanada versucht, sich als großer Produzent, Nutzer und Exporteur von Wasserstoff zu positionieren. Das Unternehmen unterzeichnete 2022 einen Lieferabkommen für grünen Wasserstoff mit Deutschland und hat auch ein separates 6-Milliarden-Dollar-Projekt zur Herstellung des Kraftstoffs in Nova Scotia. https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2022/08/canada-and-germany-sign-agreement-to-enhance-german-energy-security-with-clean-canadian-hydrogen.htmlTrotz aller Chancen bestehen Herausforderungen: Hohe Produktionskosten, Infrastrukturdefizite sowie geopolitische Abhängigkeiten verzögern den Markthochlauf. Dennoch ist die Perspektive eindeutig: „Die Speicherung von Wasserstoff im Untergrund ist entscheidend für eine erfolgreiche Energiewende. Salzkavernen bieten aktuell die besten geologischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen.“ https://www.deutsche-rohstoffagentur.de/

Vortex Energy Corp. und seine Projekte

Die kanadische Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) positioniert sich als innovatives Unternehmen im Bereich nachhaltiger Energieinfrastruktur. Das Unternehmen strebt die Suche nach groß angelegten unterirdischen Speichern erneuerbarer Energien an, die in der Lage sind, Wasserstoff in große Salzkavernen zu pumpen. Mit dem Robinson River Salzprojekt in Neufundland und dem Uranprojekt Fire Eye im Athabasca-Becken entwickelt Vortex zentrale Rohstoffquellen für die Zukunft der Energieversorgung. Das Robinson River Salzprojekt umfasst 942 Claims mit 23.500 Hektar Fläche südlich von Stephenville, einer gut angebundenen Stadt mit 6.600 Einwohnern. Seismische und gravimetrische Untersuchungen haben zwei große Salzstrukturen identifiziert – die East und West Salt Structures – mit einer geschätzten Wasserstoffspeicherkapazität von 800.000 Tonnen in über 60 Kavernen. Vortex Energy Corp – Developing The Future Of Salt And Hydrogen Storage In Atlantic Canada

Jede Salzkaverne könnte, wenn sie erschlossen wäre, ein Speichervolumen von über 2 Millionen Metern überschreiten. Die Oststruktur allein bietet eine Kapazität von bis zu 550.000 Tonnen, die Weststruktur bis zu 250.000 Tonnen. Zudem verfolgt Vortex eine klare Marktstrategie und positioniert sich als Bindeglied zwischen traditioneller fossiler Energieinfrastruktur und einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft. Dazu gehören Kooperationen mit Versorgern, Industriepartnern und Forschungsnetzwerken, etwa zur Entwicklung intelligenter Monitoring-Systeme oder zur Analyse mikrobieller Prozesse im Speichergestein.

Technischer Berater des Unternehmens ist der renommierte Rohstoffexperte Shawn Ryan, der bereits über 500 Mio. US-Dollar an Übernahmen in der Bergbauindustrie begleitet hat. Er wurde zweimal als “Prospektor des Jahres” ausgezeichnet und war laut New York Times der „König des neuen Goldrauschs im Yukon“. Ryan trug mit seinen Entdeckungen maßgeblich zum Erfolg von Projekten wie „White Gold“ und „Coffee“ bei – heute im Besitz von Newmont Mining Corp. Gold Mania in the Yukon - The New York Times

Seit 2015 forscht Ryan verstärkt in Neufundland. 2022 erkannte er das Potenzial zur unterirdischen Energiespeicherung im Salzbezirk Bay St. George, wodurch Vortex Energy eine überaus aussichtsreiche und vor allem strategische Position für die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft einnimmt.

Vortex Energy als Impulsgeber einer klimafreundlichen Energiezukunft

Vortex Energy Corp. ist hervorragend positioniert, um an der Schnittstelle zwischen klassischer Energiegewinnung und nachhaltiger Wasserstoffwirtschaft eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Mit dem Robinson River Projekt erschließt das Unternehmen nicht nur hochwertige Salzvorkommen mit Potenzial zur direkten Nutzung, sondern auch ein skalierbares Speichersystem für Wasserstoff – ein zentraler Baustein der globalen Energiewende.

Standortvorteil als Wachstumstreiber?

Das südkoreanische Unternehmen SK Ecoplant Co. hat in ein 4,5 Milliarden US-Dollar teures Projekt für grünen Wasserstoff in Atlantik-Kanada investiert und wird dazu beitragen, eine der größten Anlagen dieser Art in der Welt zu entwickeln. Dieses Projekt grenzt an das Vortex-Projekt.

Die Kombination aus geologischer Qualität, infrastruktureller Anbindung und visionärer Führung dürfte Vortex zu einem potenziellen Schlüsselakteur im entstehenden Wasserstoffmarkt machen.

In einer Zeit, in der Versorgungssicherheit, Klimaschutz und technologische Innovation zusammengedacht werden müssen, liefert Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) ein überzeugendes Beispiel für ein zukunftsfähiges, rohstoffgestütztes Energiemodell. Wer das früher erkennt, dürfte später zu den großen Profiteuren eines potentiellen Milliardenunternehmens werden. Denn auf dem aktuell vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau, dürfte das Unternehmen noch deutlich unter Wert zu haben sein.

Empfehlung

Die Energiespeicherung ist ein Riesenproblem. Anlagen für saubere Energie, wie Wind- und Solarparks, produzieren nicht rund um die Uhr Energie. Der Wind weht nicht ständig, und Solaranlagen können nachts keine Energie erzeugen.

Um sicherzustellen, dass die Energie immer für die Verbraucher verfügbar ist, muss man sie bei der Erzeugung auffangen und für später speichern. Eine Möglichkeit sind Lithium-Ionen-Batterien... das sind riesige Batterien, die genug Energie speichern können, um eine ganze Stadt zu versorgen.

Aber es gibt unserer Meinung nach eine bessere Lösung... und die heißt Salzkavernen (auch bekannt als Salzdome). Bis 2030 könnte sie den 34-Milliarden-Dollar-Markt für Energiespeicherung dominieren. [32]

Sogar Elon Musk von Tesla sagt, dass die Wasserstoffspeicherung für die Zukunft der sauberen Elektrizität auf der Erde unerlässlich sein wird.

In Teslas Masterplan, Teil 3, heißt es: "Der Strombedarf für die Wasserstoffproduktion wird als flexible Last mit jährlichen Produktionsbeschränkungen modelliert, wobei das Wasserstoffspeicherpotenzial in Form von unterirdischen Gasspeichern (wie heute Erdgas) mit maximalen Ressourcenbeschränkungen modelliert wird." [33]

Strategisch gelegene Salzkavernen bieten also eine wichtige Möglichkeit, die globale Energiespeicherkapazität zu erhöhen.

Historische Salzkavernen-Energiespeicherprojekte weltweit:

Vereinigte Staaten:

Chevron Phillips Sweeny-Komplex - Texas

- Verwendung: Wasserstoffspeicher

- In Betrieb: Seit 1983

- Anmerkungen: Eine der ältesten in Betrieb befindlichen Wasserstoffspeicher-Kavernen der Welt. [34]

Spindletop-Salzstock - Texas

- Verwendung: Erdgasspeicher

- Geschichte: Seit den 1950er Jahren in Betrieb

- Anmerkungen: Eines der frühesten Beispiele für die Lagerung in Salzkavernen in den Vereinigten Staaten. [35]

Deutschland:

CAES-Anlage Huntorf - Niedersachsen

- Verwendung: Druckluftspeicher

- In Betrieb genommen: 1978

- Betreiber: E.ON

- Anmerkungen: Die weltweit erste kommerzielle CAES-Anlage, die Salzkavernen nutzt. [36]

Vereinigtes Königreich:

Salzkaverne von Teesside

- Verwendung: Wasserstoffspeicher

- In Betrieb genommen: 1972

- Anmerkungen: Angeblich die erste Wasserstoffspeicher-Salzkaverne der Welt, die auch heute noch in Betrieb ist. [37]

Die Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen hat eine Reihe von Vorteilen.

- Unverzichtbares Kettenglied: Die unterirdische Wasserstoffspeicherung könnte es ermöglichen, die Entwicklung des Sektors für erneuerbaren Wasserstoff zu unterstützen, indem sie die Sicherheit der Versorgung mit erneuerbarem Wasserstoff gewährleistet.

- Flexibilität: Salzkavernen bieten Flexibilität hinsichtlich ihrer Einspeicherungs- und Entnahmezyklen, um auf die Bedürfnisse des Wasserstoffmarktes zu reagieren. Je nach Tiefe können Salzkavernen mit einem Druck von bis zu 200 bar betrieben werden und ermöglichen die Speicherung großer Mengen Wasserstoff (von 9 bis 6.000 Tonnen). [38]

- Sicherheit: Aufgrund ihrer Dichtheit ermöglichen Salzkavernen die sichere Speicherung großer Mengen von Wasserstoff unter Druck. Die erste Wasserstoffspeicher-Kaverne, die 1972 im Vereinigten Königreich gebaut wurde, ist immer noch in Betrieb. [39]

Und so funktionieren Sie:

Oben sehen Sie saubere Wind- und Solarenergie-Erzeugungsanlagen. Sie erzeugen Strom, um durch Elektrolyse Wasserstoff herzustellen. Dieser Wasserstoff wird in die leeren Kavernen gepumpt, in denen sich das Salz befand. Dort bleibt er und kann später entweder als grüner Wasserstoff oder als grünes Ammoniak zurückgenommen und transportiert werden.

Salzlagerstätten sind eine ideale Lösung für die Energiespeicherung. Sie können Wasserstoff, Druckluft und Erdgas speichern. [40]

Aber sie müssen strategisch günstig gelegen sein, ähnlich wie das Robinson River Projekt, das Vortex besitzt.

Zur Erinnerung: Es befindet sich in Neufundland und Labrador. Diese kanadische Provinz eignet sich perfekt für den Transport von grünem Wasserstoff (und grünem Ammoniak) nach Deutschland im Rahmen des deutsch-kanadischen Wasserstoffabkommens. [41]

Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) will hier eine wichtige Chance ergreifen. Europa und Zentralasien haben ein BIP von über$ 27 Billionen USD und müssen dringend die russischen Öl- und Gaslieferungen durch saubere Energiequellen ersetzen. [42] Europa, das eine der größten Volkswirtschaften der Welt ist, braucht JETZT grünen Wasserstoff.

Aber die Position des Unternehmens ist nicht der einzige Faktor, der hier zum Erfolg führt. Die Welt braucht eine Menge dieser Speicher... und der Aufbau von oberirdischen Speichersystemen ist zu kapitalintensiv.

Wasserstoff hat weniger Energie pro Kubikfuß als Erdgas Um also genug Energie zu speichern, um Erdgas vollständig zu ersetzen, bräuchte man etwa das vierfache Speichervolumen für Wasserstoff. [43]

Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) ist aus unserer Sicht hervorragend aufgestellt, um von einem entscheidenden Zukunftstrend zu profitieren.

Die weltweite Energiewende schreitet unaufhaltsam voran – und Wasserstoff spielt dabei eine zunehmend zentrale Rolle. Mit dem wachsenden Bedarf an grünem Wasserstoff steigt auch die Nachfrage nach effizienten und großvolumigen Speichermöglichkeiten. Experten sind sich einig: Ohne ausreichende Speicherkapazitäten kann der Umstieg auf saubere Energie nicht gelingen. Bestehende Erdgasspeicherstrukturen dürften dem erwarteten Bedarf allein nicht gerecht werden – hier entsteht Raum für innovative Lösungen.

Genau hier setzt Vortex Energy an – mit einer klaren Vision und einem strategischen Fokus auf die Wasserstoffspeicherung.

Salzkavernen sind die wirtschaftlichste und sicherste Möglichkeit, Wasserstoff für den Transport, die Stromerzeugung und den Export zu speichern. [44]

Stark Kaufen

Das aktuell niedrige Kursniveau könnte Anlegern erhebliche Chancen auf künftige Renditen bieten. Frühzeitige Investoren könnten hier deutlich von einer möglichen Wertsteigerung profitieren.

Fazit

Vortex hat möglicherweise eines der besten Geschäftsmodelle, die wir je gesehen haben. Aber Salzkavernen entstehen nicht von selbst...

Sie sind ein Nebenprodukt der Salzgewinnung. Und Salz ist eines der am meisten unterschätzten (und dennoch wertvollen) Güter.

Ziel des Unternehmens ist es, Salz aus dem Robinson River Projekt in Atlantik-Kanada zu gewinnen. Laut The Business Research Company wird der globale Salzmarkt bis zum Jahr 2030 auf über 41,9 Milliarden USD anwachsen. [45]

Die Vereinigten Staaten und Kanada importieren jährlich über 19 Millionen Tonnen Salz. [46]

Das zeigt uns, dass sie nicht genug von diesem Rohstoff produzieren.

Und neue Salzbergwerke werden in Nordamerika sofort Abnehmer finden.

Salz wird zum Enteisen von Straßen, zur Herstellung von Chemikalien, zur Wasseraufbereitung und zur Lebensmittelverarbeitung verwendet - die Liste ließe sich fortsetzen. Das Projekt des Unternehmens, das Robinsons-River-Projekt, ist ein attraktives Salz-Explorationsgrundstück im Frühstadium, das unserer Meinung nach ein solides Potenzial aufweist. Sie befindet sich in Neufundland und umfasst 23 500 Hektar. Er liegt in der Nähe von Straßen und Häfen. Entscheidend ist, dass der Hafen das ganze Jahr über funktioniert, ohne dass es zu Verzögerungen aufgrund kalter Winterbedingungen kommt.

Das Team, das das Unternehmen leitet, ist das Beste, das wir in der Branche gesehen haben. Wenn es jemanden gibt, der all das erreichen kann, dann sind sie es.

Wir glauben, dass sie das einzigartige Geschäftsmodell von Vortex Energy (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) voranbringen und das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Anbieter von grüner Wasserstoffspeicherung machen können.

Frühe Investoren sollten diese Gelegenheit im Auge behalten.

Diese Gründe sprechen für eine Depotaufnahme

Detaillierte Reports

Vortex Energy Corp. (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika beschäftigt. Das Unternehmen entwickelt sein Salzprojekt Robinson River weiter, das aus insgesamt 942 Claims mit einer Fläche von 23.500 Hektar besteht und sich etwa 35 Luftkilometer (km) südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador befindet. Das Salzprojekt Robinson River ist vielversprechend für die Speicherung von Salz- und Wasserstoffsalzkavernen. Das Unternehmen evaluiert aktiv Technologien zur effizienten Speicherung von Wasserstoff oder Energie in Salzkavernen. Dort befindet sich auch das Projekt Fire Eye, das sich in der Wollaston Domain im Norden von Saskatchewan, Kanada, befindet.

Pionierarbeit für die Energiezukunft Nordamerikas

GH2-Partnerschaft mit World Energy

Vortex und World Energy GH2 werden zusammenarbeiten, um Lösungen für Wasserstoff und grüne Energie in Neufundland und Labrador zu erforschen.

- Beide Parteien haben das immense Potenzial von Neufundland und Labrador als Drehscheibe für die Entwicklung erneuerbarer Energien erkannt

- World Energy und Vortex haben vereinbart, ihr gemeinsames Know-how, ihre Ressourcen und Technologien für die Entwicklung nachhaltiger Energiespeicherlösungen zu nutzen

- Im Rahmen gemeinsamer Forschungs-, Entwicklungs- und Einsatzinitiativen werden World Energy GH2 und Vortex Energy Corp. zusammenarbeiten, um skalierbare und effiziente Speicherlösungen zu untersuchen und zu erforschen

Partnerschaft mit der Universität von Alberta

Das Forschungsteam wird Proof-of-Concept-Experimente an Kernproben durchführen, um den ersten Feldversuch zur Wasserstoffspeicherung in Domalsalz in Kanada zu konzipieren und durchzuführen.

- Zweijähriges Projekt mit vier Forschungsphasen

- Die Projektaufgaben werden von mindestens 3 Doktoranden und einem Postdoc-Stipendiaten unter der Betreuung von Dr. Hassan Deghanpour durchgeführt

- Kombination aus Bar- und Sacheinlagen

- Gemeinsame Zuschussanträge der Provinzen und des Bundes

Streusalz

- Laut Allied Market wurde die Größe des globalen Marktes für Industriesalz im Jahr 2020 auf 14,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei für den globalen Industriesalzmarkt von 2021 bis 2030 eine CAGR von 3,2 % erwartet wird

- Kanada (3 Mio. Tonnen) und die USA (13 Mio. Tonnen) importieren zusammen 16 Mio. Tonnen Auftausalz

- 35 Millionen Tonnen Salz werden jährlich auf US-Straßen verstreut

Der Gesamtwert des in Nordamerika verkauften oder verwendeten Salzes wurde auf 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt

Warum Salzkavernenspeicher?

Die Speicherung von grünem Wasserstoff in Salzkavernen hat eine Reihe von Vorteilen:

- Unterirdische Speicher tragen dazu bei, die Versorgungssicherheit mit erneuerbarem Wasserstoff zu gewährleisten.

- Flexibilität: Salzkavernen bieten Flexibilität in Bezug auf ihre Injektions- und Entnahmezyklen.

- Sicherheit: Salzkavernen ermöglichen die sichere Speicherung großer Mengen Wasserstoff unter Druck.

- Geringer Platzbedarf: Minimale Störung an der Oberfläche.

Die Zukunft des Salzbergbaus, Wasserstoff / Energiespeicherung

Vortex Energy konzentriert sich auf die Nutzung seiner Anlagen für den Salzabbau und die Energie. Das nordamerikanische Salzprojekt von Vortex Energy in der Nähe der Lagerstätte Atlas Salt (999 Mio. Tonnen angezeigt und abgeleitet – 95,6 % NaCl) mit mehreren Salzstrukturen, die auf dem Konzessionsgebiet identifiziert wurden und Zugang zur Infrastruktur bieten.

Das Robinsons River Salzprojekt

Standort des Projekts:

- 943 Schadeneinheiten – 235,75 KM²

- Das Konzessionsgebiet befindet sich etwa 35 Luftkilometer südlich der Stadt Stephenville in Neufundland und Labrador an der Westküste der Insel Neufundland

- Hervorragende Anbindung an Autobahn und Straße, Strom und Infrastruktur

- Stephenville hat 6.600 Einwohner und ist das Servicezentrum für ein Einzugsgebiet von 25.000 Einwohnern

Angrenzende Grundstücke

Die Great Atlantic Salt Lagerstätte Great Atlantic Salt befindet sich 15 km nördlich des Konzessionsgebiets. Die Salzlagerstätte enthält eine abgeleitete Ressource von 908 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 96,9 % NaCl bei einer nominalen Schüttdichte von 2,16 g/cm³ (nominaler Enteisungsmarktstandard).*

- Mächtige, hochgradige, homogene Ablagerung

- Skalierbar auf Mining 2,5 Mtp

Triple Point Resources: Der Salzdom Fischell befindet sich nördlich des Konzessionsgebiets und kann potenziell etwa 180.000 Tonnen Wasserstoff speichern.

Das Robinsons River Salt Dome Projekt ist in Bezug auf das Wasserstoffspeicherpotenzial etwa 127 % größer als der Fischell Salt Dome.

Geologie des Konzessionsgebiets

Das Konzessionsgebiet befindet sich im Bas St. Georges Subbasin (BSGSB), der nordöstlichen Erweiterung des Maritime Basin. Die Geologie der BSGSB von Neufundland ist im Großen und Ganzen analog zur Geologie in New Brunswick.

Das Konzessionsgebiet rechtfertigt weitere Explorationen aufgrund der folgenden Punkte:

- Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des BSGSB, dem Wirtsgebiet von wirtschaftlichen Evaporitlagerstätten und zusätzlichen Seltenerdmetallen;

- Das Bohrloch Robinsons #1 bestätigte die günstige Stratigraphie für Evaporitlagerstätten innerhalb des BSGSB;

- Die aktualisierten geophysikalischen Interpretationen des Konzessionsgebiets haben zwei große Salzstrukturen anhand ihrer anomalen Dichte identifiziert, die primäre Explorationsziele sind.

- Der Abbau der Lagerstätten hat je nach Qualität des Salzes das Potenzial für eine direkte kommerzielle Nutzung und einen Verkauf, einschließlich Streusalz oder den Verbrauch als Speisesalz mit minimaler bergbaulicher

Verarbeitung; und

- Das Potenzial für die Platzierung von Kavernen und die Raffination von Wasserstoffspeichern erfordert das Verständnis der Qualität, Dicke und Verformungseigenschaften der Wirtsgesteinsformation. Durch die Weiterentwicklung der Explorationsbemühungen um die Bohrung der identifizierten potenziellen Salzstruktur kann die Kapazität zur Wasserstoffspeicherung besser definiert werden.

Phase I: Explorationsprogramm 2023

Seismische und Gravitationsuntersuchungen haben mindestens zwei große Salzstrukturen lokalisiert, die sich möglicherweise für die Erkundung von Streusalz und die Erschließung von Wasserstoffkavernen im Robinsons River Salt Project in Neufundland eignen. Jede Salzkaverne könnte, wenn sie erschlossen wäre, ein Speichervolumen von über 2 Millionen Metern³ überschreiten.

Das sind die Höhepunkte:

- Seismische und Gravitationsuntersuchungen haben Salzstrukturen unterhalb des Konzessionsgebiets lokalisiert.

- Es können Salzkavernen mit einem Speichervolumen von mehr als 2 Mio. m³ pro Kaverne erschlossen werden.

- Die maximale Mächtigkeit der Salzschichten wird in beiden Salzstrukturen mit 1.700 bis 1.800 Metern identifiziert.

- RESPEC empfiehlt, Kernbohrungen an den Stellen zu bohren, an denen das Salz am dicksten ist.

Robinsons River Salt Project: Geologisches 3D-Modell

Basierend auf den verfügbaren geologischen Informationen haben die Salzstrukturen East und West eine konservativ geschätzte potenzielle kombinierte Wasserstoffspeicherkapazität von bis zu 800.000 Tonnen in mehr als 60 Kavernen.

Ostsalz Struktur:

- Kann potenziell eine geschätzte Menge von 550.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 35 Kavernen speichern, basierend auf konservativen Schätzungen

- Nach konservativen Schätzungen liegt die Wasserstoffspeicherkapazität bei mehr als 70 Mio. m³.

West-Salz-Struktur:

- Kann potenziell eine geschätzte Menge von 250.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 25 Kavernen speichern, basierend auf konservativen Schätzungen

- Nach konservativen Schätzungen liegt die Wasserstoffspeicherkapazität bei mehr als 50 Mio. m³.

Phase II: Bohrungen Arbeitsumfang entwickelt und verwaltet von RESPEC

Das Konzessionsgebiet Robinsons River South:

Das erste Vorkommen von Salzgestein ereignete sich in einer Tiefe von 581,5 Metern in der Western Salt Structure, die möglicherweise eine geschätzte Menge von 250.000 Tonnen Wasserstoff in mehr als 25 Kavernen aufnehmen kann.

Das sind die Höhepunkte:

- Kernproben wurden von der Bodenoberfläche bis zu 608 Metern entnommen.

- Der Kern mit einer Länge von 530 bis 608 Metern wird derzeit an das RESPEC-Büro in Saskatoon verschifft, wo er einer detaillierten Kernprotokollierung und mineralogischen Analyse unterzogen wird.

- Auch der University of Alberta werden selektive Proben zur Verfügung gestellt, um die Möglichkeit des Baus von Wasserstoffspeicherkavernen zu untersuchen.

Die Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen

Wasserstoff (H₂) ist ein farbloses, geruchloses Gas und der häufigste chemische Stoff im Universum. In der Energiewirtschaft gilt Wasserstoff als ein äußerst vielseitiger Energieträger, der in verschiedenen Bereichen wie Industrie, Verkehr und Energieerzeugung eingesetzt werden kann. Dabei unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten von Wasserstoff: “Grauer Wasserstoff” wird durch Dampfreformierung von Erdgas gewonnen, wobei CO₂ freigesetzt wird. “Blauer Wasserstoff” entsteht auf ähnliche Weise, jedoch wird das entstehende CO₂ abgeschieden und gespeichert (Carbon Capture and Storage, CCS). “Grüner Wasserstoff” wird durch Elektrolyse von Wasser unter Einsatz erneuerbarer Energien hergestellt und ist nahezu emissionsfrei.

Der globale Wasserstoffmarkt wurde 2024 auf etwa 204,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2034 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,2 % wachsen. Größe und Anteil des Wasserstoffmarktes, Wachstumsprognosen 2025–2034

Insbesondere grüner Wasserstoff gewinnt stark an Bedeutung, auch wenn seine Produktionskosten derzeit noch zwischen 3,50 und 6,00 US-Dollar pro Kilogramm liegen. Prognosen zufolge könnten diese Kosten bis 2030 auf etwa 2,00 US-Dollar pro Kilogramm sinken, was grünen Wasserstoff zunehmend wettbewerbsfähig macht.

In Deutschland verfolgt die Regierung eine ambitionierte Wasserstoffstrategie mit dem Ziel, bis 2030 eine Elektrolysekapazität von 10 Gigawatt aufzubauen. Da die inländische Produktion jedoch nicht ausreichen wird, plant Deutschland, über fünf Milliarden Euro in den Import von Wasserstoff zu investieren. Der erwartete Wasserstoffbedarf für das Jahr 2030 liegt zwischen 94 und 125 Terawattstunden (TWh), wobei vor allem die Stahlindustrie, der Schwerlastverkehr sowie die chemische Industrie zu den größten Verbrauchern zählen werden.

Gleichzeitig gibt es jedoch auch erhebliche Herausforderungen. Die derzeit noch hohen Produktionskosten von grünem Wasserstoff erschweren seine breite Marktdurchdringung. Hinzu kommt, dass der Aufbau einer umfassenden Wasserstoffinfrastruktur, bestehend aus Pipelines, Speichern und Tankstellen, kostspielig und zeitintensiv ist. Zudem wird Deutschland voraussichtlich einen erheblichen Teil seines Wasserstoffbedarfs importieren müssen, was eine gewisse Abhängigkeit von internationalen Partnern und damit geopolitische Risiken mit sich bringt.

Trotz dieser Herausforderungen wird davon ausgegangen, dass der Wasserstoffmarkt in den kommenden Jahren sowohl global als auch in Deutschland stark wachsen wird. Wichtige Erfolgsfaktoren sind hierbei umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwicklung, der Ausbau der Infrastruktur sowie die Etablierung internationaler Partnerschaften. Wasserstoff wird zunehmend als zentraler Baustein der Energiewende betrachtet und könnte langfristig eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung verschiedener Wirtschaftssektoren spielen.

Die Speicherung in Salzkavernen als vielversprechendsten Technologie

Die Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen gilt als eine der vielversprechendsten Technologien zur langfristigen, großvolumigen Speicherung erneuerbarer Energie in Form von Wasserstoff. Sie spielt eine zentrale Rolle in der sich entwickelnden Wasserstoffwirtschaft, da sie geotechnisch sicher, technisch ausgereift und wirtschaftlich skalierbar ist.

“Im Projekt HyCAVmobil (Hydrogen Cavern for Mobility) haben das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) und der Energiedienstleister EWE nachgewiesen, dass Wasserstoff in einem unterirdischen Kavernenspeicher sicher eingelagert werden kann. Zudem zeigte das Projekt, dass der Reinheitsgrad des Wasserstoffs dabei nur minimal abnimmt. Diese weiterhin sehr hohe Qualität/Reinheit des Wasserstoffs ist vor allem für den Einsatz im Mobilitätsbereich wichtig. Erprobt haben das DLR und EWE in einer neu errichteten Testkaverne in Rüdersdorf östlich von Berlin.” Speichern von Wasserstoff in Salzkavernen funktioniert

Salzkavernen entstehen durch das sogenannte “Aussolen”, bei dem unterirdische Salzlager – meist in Tiefen von 500 bis 2.000 Metern – mit Wasser ausgespült werden, um große, gasdichte Hohlräume zu schaffen. Diese Kavernen, die mehrere hunderttausend Kubikmeter fassen können, zeichnen sich durch ihre “Selbstheilungsfähigkeit” aus, d.h. Salz verschließt Risse unter Druck wieder von selbst. Dies macht sie zu einem idealen Speicher für Wasserstoff, dessen kleine Molekülgröße in anderen Materialien oft zu sogenannten “Leckagen” führt.

Wissenswertes: “Leckagen (Singular: die Leckage) sind ungewollte Austritte von Gasen oder Flüssigkeiten aus einem geschlossenen System – z. B. aus einem Rohr, Tank, Ventil oder Speicherbehälter. In der Energietechnik und speziell bei der Gasspeicherung bedeutet eine Leckage, dass ein Gas wie Wasserstoff aus einem Speicher entweicht, obwohl das System eigentlich dicht sein sollte.” Leck – Wikipedia

Der große Vorteil von “Salzkavernen” liegt in ihrer hohen Kapazität:

Einzelne Kavernen können mehrere tausend Tonnen Wasserstoff speichern – und das bei hohen Drücken von bis zu 200 bar. Die Be- und Entladung ist schnell und effizient, was sie ideal für netzstabilisierende Maßnahmen oder den saisonalen Ausgleich von Stromangebot und -nachfrage macht. Zudem ist die Technologie im Vergleich zu Batteriespeichern oder oberirdischen Tanks kostengünstig, insbesondere bei großen Volumina. Die geschätzten Speicherkosten (Levelized Cost of Storage, “LCOS”) liegen bei etwa 0,20 bis 1,00 US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff, je nach Standort, Tiefe und Infrastruktur.

Heute gibt es bereits weltweit erste kommerzielle Anwendungen.

In Teesside (UK) und an der Golfküste von Texas nutzen Unternehmen wie “INEOS”, “ConocoPhillips” und “Air Liquide” Salzkavernen zur Speicherung von Wasserstoff. In Deutschland rüsten “Uniper” und “VNG AG” ehemalige Erdgas-Kavernen um – etwa im Projekt “HyCAVmobil” in Bad Lauchstädt (Sachsen-Anhalt). Eines der bedeutendsten Projekte weltweit ist “ACES Delta” in Utah, USA, das in Partnerschaft mit “Mitsubishi Power”, “Chevron” und “Magnum Development” aufgebaut wird. Es soll langfristig bis zu 100.000 Tonnen Wasserstoff speichern und rund 1 Milliarde US-Dollar in der ersten Phase kosten.

Massive staatliche und private Investitionen

Die EU etwa unterstützt mit dem Programm “Hy2Infra” Projekte zur Wasserstoffinfrastruktur mit über 5 Milliarden Euro. Wasserstoff: Kommission genehmigt drittes Vorhaben von gemeinsamem Interesse und Beihilfen von bis zu 6,9 Milliarden Euro - Europäische Kommission

In Deutschland und den Niederlanden sind ebenfalls Investitionen in Milliardenhöhe für den Aufbau von Wasserstoffspeichern, Pipelines und Produktionskapazitäten vorgesehen. Prognosen gehen davon aus, dass die weltweite Speicherkapazität in Salzkavernen bis 2030 auf etwa 5 Milliarden Kubikmeter anwachsen könnte – mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 10 Prozent.

“Prognosen des Marktforschungsinstituts BloombergNEF zufolge soll das globale Angebot von elektrolytisch hergestelltem Wasserstoff bis zum Jahr 2030 stark ansteigen. Im Jahr 2030 sollen allein 9,6 Millionen Tonnen emissionsarmer Wasserstoff weltweit durch Wasserelektrolyse hergestellt werden. Beim Einsatz von regenerativen Energien wie Solar- und Windenergie zum Antrieb der dafür benötigten Elektrolyseure kann der Energieträger so emissionsfrei hergestellt werden.” Wasserstoff: Angebot nach Produktionsmethode 2030| Statista

Der strategische Wert dieser Technologie

Erstens kann sie Überschüsse aus Wind- und Solarstrom effizient aufnehmen und so verhindern, dass erneuerbarer Strom ungenutzt verloren geht. In Deutschland etwa wurden 2022 rund 6 TWh erneuerbare Energie abgeregelt – mit entsprechenden wirtschaftlichen Verlusten. Zweitens leisten Salzkavernen einen Beitrag zur Energiesicherheit. Sie bieten langfristige Puffer für Energieversorgungsengpässe, saisonale Schwankungen und geopolitische Risiken, indem sie beispielsweise die Abhängigkeit von Erdgasimporten verringern. Drittens sind sie zentral für die Dekarbonisierung der Industrie, da gespeicherter grüner Wasserstoff fossilen Wasserstoff etwa in der Stahl- oder Ammoniakproduktion ersetzen kann. Allein in Europa könnten so jährlich über 90 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden, wenn 25 Prozent des heutigen industriellen Wasserstoffbedarfs durch grünen Wasserstoff gedeckt würden.

Auch in der Wasserstoffmobilität spielt die Technologie eine Schlüsselrolle: Salzkavernen können als Puffer für Tankstellen, Pipelines und Exportterminals dienen – sei es für den Lkw-Verkehr oder für den Export in Form von Ammoniak oder synthetischen Kraftstoffen. In Kombination mit Elektrolyseuren, die grünen Wasserstoff aus überschüssigem Ökostrom erzeugen, lässt sich so ein stabiler, international vernetzter Wasserstoffmarkt aufbauen.

Trotz aller Vorteile gibt es auch Herausforderungen

Salzstöcke, die sich zur Kavernenerstellung eignen, sind geologisch begrenzt. Der Bau einer neuen Kaverne dauert in der Regel 12–24 Monate und ist kapitalintensiv. Zudem müssen Materialien wie Pipelines und Ventile wasserstofftauglich sein, um Problemen wie Wasserstoffversprödung vorzubeugen. Auch die Regulierung entwickelt sich noch – insbesondere in Fragen der Sicherheit, Genehmigung und Langzeitüberwachung.

Im Vergleich zu anderen Energiespeichertechnologien schneiden Salzkavernen sehr gut ab.

Während Lithium-Ionen-Batterien hohe Kosten bei begrenzter Kapazität (Stundenbereich) aufweisen und Pumpspeicherkraftwerke geografisch limitiert sind, bieten Salzkavernen eine wirtschaftliche Langzeitspeicherung über Tage bis Monate hinweg – und das in einer Größenordnung, die für die Dekarbonisierung ganzer Energiesektoren notwendig ist.

Die Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen ist kein Nischenkonzept, sondern ein zentraler Baustein für das Energiesystem der Zukunft.

Sie trägt zur Netzstabilität, Versorgungssicherheit und Dekarbonisierung bei und unterstützt den Aufbau eines flexiblen, internationalen Wasserstoffmarkts. Die Technologie ist marktreif, skalierbar und angesichts der globalen Klimaziele unverzichtbar. Ihre strategische Bedeutung wird in den kommenden Jahren weiter wachsen – sowohl für Industrieländer als auch für aufstrebende Exportnationen im globalen Süden.

Das Projekt “ACES Delta”

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für die konkrete Umsetzung und das wirtschaftliche Potenzial von Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen liefert das Projekt “ACES Delta” in Delta, Utah (USA). Es gilt als das derzeit größte grüne Wasserstoffspeicherprojekt der Welt im Bau.

Das Projekt wird von einem Konsortium unter der Führung von “Mitsubishi Power”, “Chevron” und “Magnum Development” umgesetzt. In der ersten Ausbaustufe werden zwei Salzkavernen geschaffen, die jeweils bis zu 50.000 Tonnen Wasserstoff speichern können – zusammen also 100.000 Tonnen. Der grüne Wasserstoff wird über Elektrolyseure erzeugt, die zunächst eine Leistung von 220 Megawatt aufweisen, aber auf bis zu 1 Gigawatt erweiterbar sind. Ziel ist es, den erzeugten und gespeicherten Wasserstoff zur Stromproduktion in wasserstofftauglichen Gasturbinen zu nutzen.

Die geplanten Gesamtinvestitionen in Phase 1 belaufen sich auf etwa 1 Milliarde US-Dollar. Neben den Investitionen in Elektrolyseure, Kompressoren und Kaverne fließen auch erhebliche Mittel in die Infrastruktur, z. B. für Stromanbindung und Wasserstoffverteilung.

Quantifizierter Emissionsvorteil

Wenn grüner Wasserstoff fossiles Erdgas in der Stromerzeugung ersetzt, lassen sich – konservativ geschätzt – ca. 10 kg CO₂ pro kg H₂ vermeiden (von „Well-to-Wire“ gerechnet). Nimmt man eine Jahresentnahme von 30.000 Tonnen Wasserstoff in der Anfangsphase an, entspricht das einer jährlichen CO₂-Vermeidung von rund 300.000 Tonnen. Bei voller Auslastung (100.000 Tonnen H₂) wären es sogar bis zu 1 Million Tonnen vermiedenes CO₂ pro Jahr.

Monetärer Wert dieser Vermeidung

In Regionen mit CO₂-Bepreisung (wie der EU oder nach US-amerikanischem Inflation Reduction Act) wird ein CO₂-Preis von 50–100 US-Dollar pro Tonne angesetzt. Damit ergibt sich allein durch die Emissionsvermeidung ein ökonomischer Klimavorteil von 15 bis 100 Millionen US-Dollar jährlich – je nach Umfang und Preisentwicklung.

Zusätzlicher wirtschaftlicher Nutzen:

- Arbitrage-Potenzial: Der grüne Wasserstoff wird erzeugt, wenn Strompreise niedrig sind (z. B. bei Solarüberproduktion) und wiederverwendet, wenn die Nachfrage hoch ist. Dies kann zusätzliche Erlöse bringen.

- Vermeidung von Netzengpässen: Durch die Speicherung wird das Stromnetz entlastet und es müssen weniger erneuerbare Kapazitäten abgeregelt werden.

- Langfristige Versorgungssicherheit: Durch die strategische Wasserstoffreserve kann ACES Delta auch als Blackout-Backup oder zur Glättung von saisonalen Lastspitzen fungieren.

Nimmt man eine durchschnittliche Einspeicherung von 75.000 t H₂ pro Jahr über zwei Kavernen an, ergibt sich ein Gesamtvolumen von 1,5 Millionen Tonnen Wasserstoff über 20 Jahre. Die potenziell vermiedenen Emissionen würden sich auf 15 Millionen Tonnen CO₂ summieren – mit einem strategischen Gegenwert von mehreren Hundert Millionen bis über 1 Milliarde US-Dollar.

Dieses Beispiel zeigt eindrucksvoll:

Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen ist nicht nur eine klimatechnisch sinnvolle Maßnahme, sondern auch ökonomisch tragfähig – insbesondere dann, wenn sie in Systeme eingebettet ist, die erneuerbare Energien, industrielle Anwendungen und Stromversorgung miteinander verbinden. Projekte wie “ACES Delta” könnten somit als Blaupause für Speicherprojekte in Kanada dienen, wo ähnliche geologische und energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen gegeben sind.

Politische Erfahrung an Bord: Vortex baut auf exzellente Vernetzung

Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Paul Sparkes, diente als Director of Operations im Büro von Premierminister Jean Chretien und als Special Assistant für Atlantik-Kanada. Er war auch ein hochrangiger Berater der Premierminister von Neufundland und Labrador, Clyde Wells und Brian Tobin. Herr Sparkes war Mitbegründer und Executive Vice Chairman bei Difference Capital Financial und ist in einer Reihe von privaten und öffentlichen Vorständen tätig. Derzeit ist er President von Otterbury Holdings Inc. und Berater und Deal Maker für Wachstumsunternehmen auf dem privaten und öffentlichen Markt.

Das Unternehmen hat kürzlich ein politisches Schwergewicht in seinen Beirat aufgenommen. Es berief Stephen McNeil, den ehemaligen Premierminister von Nova Scotia, einer weiteren Atlantikprovinz, in ihren Beirat. Insgesamt war er 18 Jahre lang Mitglied der Legislative von Nova Scotia und wurde fünfmal von den Wählern von Annapolis wiedergewählt. Während seiner Zeit in der Provinzregierung war Stephen McNeil Minister für Aborigine-Angelegenheiten, Minister für zwischenstaatliche Angelegenheiten, Minister für Planung und Prioritäten, Minister für regulatorische Angelegenheiten und Serviceeffektivität, Minister für militärische Beziehungen, Minister für soziale Innovation und integrative Ansätze und Minister für Jugend. Von 2009 bis 2013 war er Führer der offiziellen Opposition im House of Assembly von Nova Scotia.

Ein weiterer geschätzter Berater von Vortex ist George J. Furey. Herr Furey ist ein ehemaliger Senator aus Neufundland und Labrador und war zum Zeitpunkt seines Rücktritts das dienstälteste Mitglied des kanadischen Senats. Er diente auch als Sprecher des kanadischen Senats. Herr Furey hat drei Abschlüsse von der Memorial University und einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Dalhousie Law School. Während seiner Laufbahn als Pädagoge war er Lehrer an der römisch-katholischen Schulbehörde in St. John's, leitender stellvertretender Schulleiter an der römisch-katholischen Schulbehörde von Port-au-Port und leitender Direktor der Placentia-St. Maria's römisch-katholische Schulbehörde. Herr Furey wurde 1984 als Rechtsanwalt der Law Society of Newfoundland and Labrador zugelassen und anschließend zum Partner der Anwaltskanzlei O'Brien, Furey & Hurley in St. John's ernannt.

Auf der technischen Seite steht Shawn Ryan. Er ist technischer Berater von Vortex Energy (ISIN: CA92905D2032 | WKN: A4159Z).

Herr Ryan ist ein renommierter Explorationsfachmann. Im Jahr 2010 wurde er für seine herausragenden Leistungen in der Prospektion und Mineralexploration mit dem Spud Huestis Award ausgezeichnet. Außerdem wurde er von der PDAC für seine Erfolge in der Prospektion zum Prospector of the Year gekürt. Herr Ryan hat Akquisitionen in der Bergbauindustrie im Wert von über 500 Millionen Dollar betreut. Ryans Entdeckungen trugen maßgeblich zum Erfolg von Projekten wie „White Gold” und „Coffee” bei, die heute im Besitz von Newmont Mining Corp. sind.

Unserer Meinung nach sind der politische Hintergrund und das Kapital, über das dieses Team verfügt, unschlagbar. Es ist perfekt positioniert, um am politischen Dialog mit der kanadischen und der US-amerikanischen Regierung teilzunehmen und potenziell von der Zusammenarbeit zwischen Kanada und Deutschland in der Lieferkette zu profitieren.

Jared Suchan, Ph.D., eine „qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 und Vice President of Exploration von Vortex Energy, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieses Dokuments geprüft und genehmigt.

Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenverifizierungsprozesse und -verfahren von Vortex finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel „Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property”, der im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.